您现在的位置:中国农业仪器网 > 技术文章 > 栽培措施对青贮玉米粗脂肪含量及产量的影响

栽培措施对青贮玉米粗脂肪含量及产量的影响

来源: 本站 类别:技术文章 更新时间:2010-06-21 阅读次

产量和品质是青贮型玉米品种两个不可缺少的评价因素。青贮玉米的品质, 国内通常采用粗蛋白含量、粗脂肪含量、粗纤维含量、无氮浸出物和灰分含量等指标判断饲料的营养品质。这种评价方法存在一定的缺欠。目前, 国际上通常根据营养成分、纤维素的类型和动物离体实验等对青贮玉米品质进行划分, 常用的指标有粗蛋白含量、淀粉含量、中性和酸性洗涤纤维含量、木质素含量、离体消化力和细胞壁消化力。其中粗蛋白含量可以通过蛋白质测定仪测定,粗脂肪可以通过粗脂肪测定仪来测定,而粗纤维也可以通过纤维测定仪来测出。栽培措施是影响青贮玉米产量和品质的重要因素。国内外研究结果表明, 施肥对玉米子粒的营养品质有显著影响。在青贮玉米营养品质对密度与肥料的反应方面, 前人的研究尚不系统, 其机理尚不清楚。本试验通过3 因素最优饱和设计, 研究N、P 与种植密度3 因素与不同收获时期青贮玉米粗脂肪的关系, 并通过回归模拟3 因子对青贮玉米粗脂肪含量及其产量的效应, 为实现青贮玉米高产优质栽培提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 试验地基本情况

试验于2005 年在呼和浩特市园艺科技试验中心进行, 土壤为偏砂壤土, 土层深厚。基础肥力情况为: 有机质1.34%, 碱解氮31.25 mg/kg, 有效磷16.13mg/kg, 有效钾146.25 mg/kg。田间最大持水量22.5%,pH 值7.7。

1.2 试验材料与设计

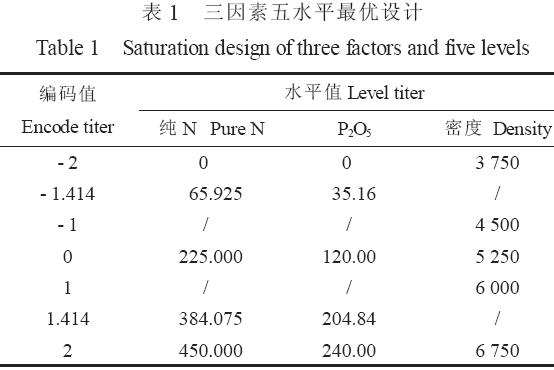

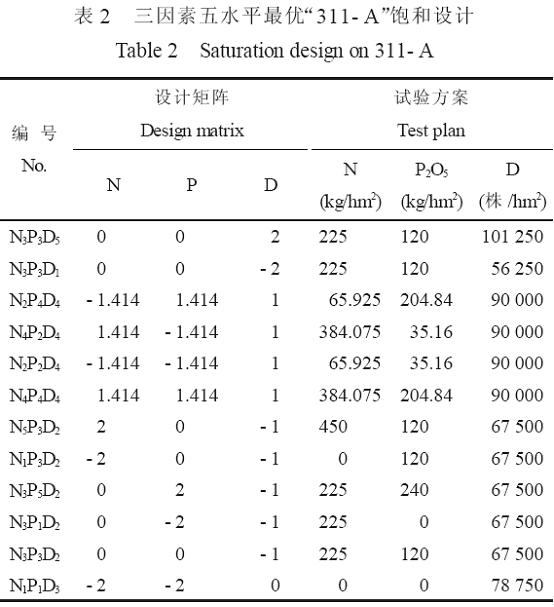

供试品种为青贮玉米品种金坤9 号。试验设计为施氮量(纯N)、施磷量(P2O5)、种植密度(D)3 个因素、5 个水平, 采用311- A 饱和设计, 12 个处理组合(表1, 表2), 重复3 次, 共36 个试验小区, 每小区面积为15 m2, 行距50 cm。播种期为4 月28 日, 播种前施有机肥22 500 kg/hm2, 磷肥按处理水平作为底肥随播种一次性施入, 尿素分别在小喇叭口期和大喇叭口期按施肥总量的30%和70%追施, 生育期间结合追肥灌水3 次, 其它管理措施同普通玉米大田。

1.3 取样及测定方法

取样方法: 分别在8月11日、8月26日与9月12日, 在各处理小区中选取有代表性样点2 m2, 收割全部植株, 测定其果穗、秸秆及全株鲜重, 并按分器官留取小样, 将样品在105℃下杀青30 min, 然后在80℃下烘干至恒重称量, 留取小样供营养分析测定。测定方法: 粗脂肪的测定采用鲁氏残留(渣)法。数据分析: 所有试验数据均采用SPSS(11.0)统计分析软件进行分析。

2 结果与分析

2.1 栽培措施与粗脂肪含量的关系

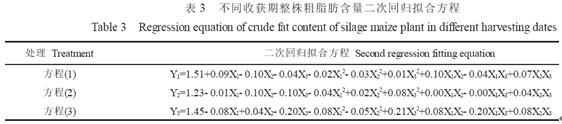

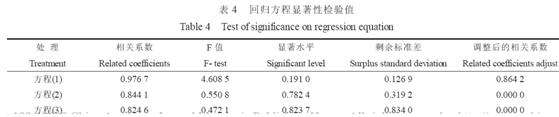

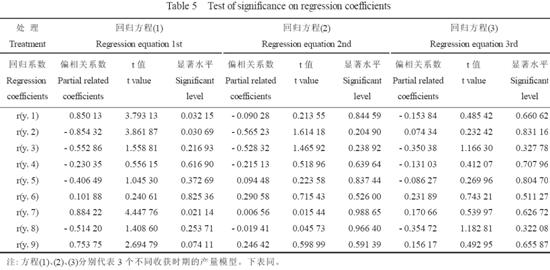

对不同收获期整株粗脂肪含量结果进行二次回归拟合结果(表3)表明, 8 月11 日收获粗脂肪含量与N、P、密度3 因素有显著相关性。8 月26 和9 月12日回归方程检验值与回归系数检验值未完全达到显著水平, 说明粗脂肪含量和N、P、种植密度个别因子之间相关不紧密。由回归系数t 检验值可知, 灌浆期收获, N 与粗脂肪含量相关不显著; NP 互作、N 密度互作与粗脂肪含量相关不显著。乳熟期收获, N 和P单因子与粗脂肪含量相关不显著; N 密度互作与粗脂肪含量相关不显著。

由一次项和二次项的偏回归系数和t 值(表5)可知, N、P 与种植密度单因子对粗脂肪含量的影响关系在8 月11 日收获为P(X2)>N(X1)> 密度(X3); 8 月26 日收获为P(X2)> 密度(X3)>N(X1); 9 月12 日收获为密度(X3)>N(X1)>P(X2)。两因子交互效应, 8 月11 日收获为NP>N 密度>P 密度; 8 月26 日收获为NP>N 密度>P 密度; 9 月12 日收获为N 密度>NP>P 密度。

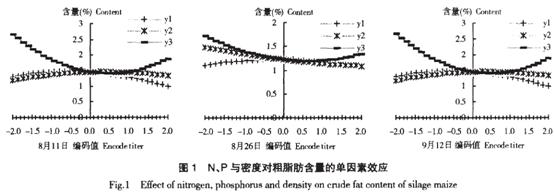

由图1 可见, 在3 个时期收获, N、P 与种植密度单因子对粗脂肪含量的效应因收获期不同而异。散粉期收获, 随施N 量的增加, 粗脂肪含量呈增加趋势, 增加幅度渐缓; 随施P 量的增加, 呈下降趋势, 而且施P 量越大, 下降越显著; 此期收获, 密度对粗脂肪含量的效应最小, 且随密度的增大, 粗脂肪含量呈下降趋势, 下降幅度渐缓。灌浆期和乳熟期收获, 随着施N 量的增加, 粗脂肪含量呈“单峰”曲线变化。峰值分别为1.23%和1.47%, 对应N 的最佳施入量为210 kg/hm2 和165kg/hm2。灌浆期收获, 随施P 量的增加, 粗脂肪含量呈下降趋势, 下降幅度渐缓; 乳熟期收获, 随施P 量的增加, 粗脂肪含量呈“单峰”曲线变化, 峰值为1.46%, 对应地最佳施P 量为144 kg/hm2。灌浆期和乳熟期收获, 粗脂肪含量随密度增大呈“U”型曲线变化。

可见, 粗脂肪含量不仅受N、P 与种植密度3 因子影响, 而且受收获期的制约。在本试验中, 散粉期收获, 高N、中P、低密条件下, 粗脂肪含量最高; 灌浆期收获, 中N、低P、低密条件下, 粗脂肪含量最高; 乳熟期收获, 中N、中P、低密条件下, 粗脂肪含量最高。

2.2 与粗脂肪产量的关系

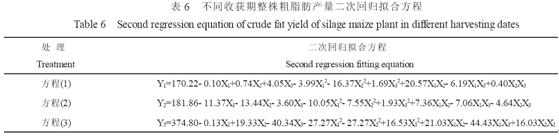

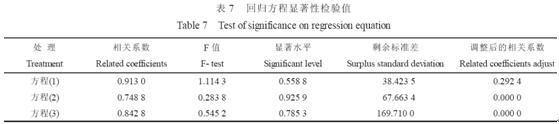

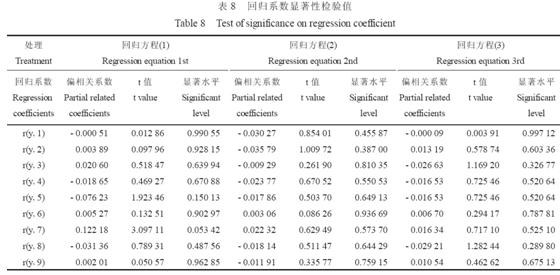

对不同收获期植株粗脂肪产量结果进行二次回归拟合(表6、表7)结果表明, 回归方程检验值与回归系数检验值未完全达到显著水平, 表明影响粗脂肪产量的3 因子中, 个别因子与粗脂肪产量相关不显著。8 月11 日收获, N、密度单因子与粗脂肪产量相关不显著; P 密度互作与粗脂肪产量相关不显著。8 月26 日收获, P 与粗脂肪产量相关不显著; N 密度互作、P 密度互作与粗脂肪产量相关不显著。9 月12日收获, N、P 单因子与粗脂肪产量相关不显著; P 密度互作与粗脂肪产量相关不显著。

由一次项和二次项的偏回归系数和t 值(表7、表8)可知, N、P、种植密度单因子与粗脂肪产量的关系, 在8 月11 日和9 月12 日收获为密度(X3)>P(X2)>N(X1); 8 月26 日收获为P(X2)>N(X1)> 密度(X3)。两因子交互效应, 在8 月11 日和8 月26 日收获为NP>N 密度>P 密度; 9 月12 日收获为N 密度>NP>P 密度。

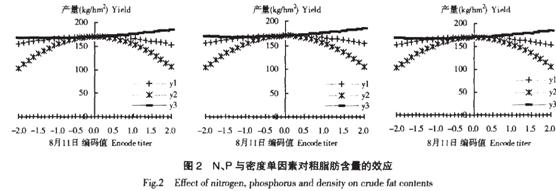

由图2 可见, 在3 个不同收获期, 随着N、P 的施用量增加, 粗脂肪产量均呈现“单峰”曲线变化。峰值为粗脂肪产量的最高值, 对应编码值为肥料的最佳效应值。在本试验条件下, 随着收获期推后, 最佳施N 量为225、165 和225 kg/hm2, 获得粗脂肪的最高产量分别为170、185 和375 kg/hm2; 最佳施P 量为128、64 和144 kg/hm2, 获得粗脂肪的最高产量分别为170、188 和388 kg/hm2。散粉期和灌浆期收获, 密度对粗脂肪产量的影响不显著。灌浆期和乳熟期收获, 粗脂肪产量随密度增加显著下降。

3 结论与讨论

肥料和密度是青贮玉米获得高产和优质的主要栽培措施。陈刚(1989)研究指出, 种植密度对玉米青贮饲料的干物质含量和脂肪含量有显著影响。高密度下, 干物质含量和脂肪含量都比较高。在特定的生产条件下, 如果随着种植密度增加饲草量继续增加而消化率又不明显下降, 那么较高的种植密度是必要的(Greg, 1998)。一般作为饲料种植的玉米要求田间留苗密度为75 000~90 000 株/hm2, 青贮玉米则要求留苗105 000~120 000 株/hm2(周风山, 1997)。本试验研究建立了种植密度、施N 量和施P 量与不同收获时期青贮玉米粗脂肪含量、产量的回归模型。对各因子的效应分析结果表明, N、P 与密度是影响粗脂肪含量与产量的重要因子。随着收获期推迟, 密度与N 对粗脂肪含量的作用逐渐增强, P 的作用逐渐减弱。对粗脂肪产量的作用因不同收获期而异。散粉期与乳熟期收获表现为密度(X3)>P(X2)>N(X1); 灌浆期收获表现为P(X2)>N(X1)> 密度(X3)。总的来说, 随N、P 用量的增加, 青贮玉米整株粗脂肪的含量及产量均呈单峰曲线变化, 随密度的增大则略呈下降趋势。

在本试验种植密度范围内, 适宜施N 量为165~225 kg/hm2, 施P 量为65~140 kg/hm2, 可相应获得170~390 kg/hm2 较高粗脂肪产量。此标准可作为呼和浩特地区青贮玉米生产的参考施肥量。

- 【中国农业仪器网】声明部分文章转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,且不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系。

推荐仪器

最近更新仪器

相关技术文章